日本の「COOL」を現代の感覚に落とし込んだブランド扇子

「京扇子の世界に通じるローカル表現」にフォーカスしたブランド

燻シリーズは時代と共に変わりゆく時流の中でも普遍的な日本人の深い部分にある価値観を現代に伝える京扇子ならではのブランドシリーズです。

表現しているのは、日本人の美徳、わび。

良い物でありながら完全で無い部分の引っかかりを慈しむ。

現代では味があると言われる事もあります。

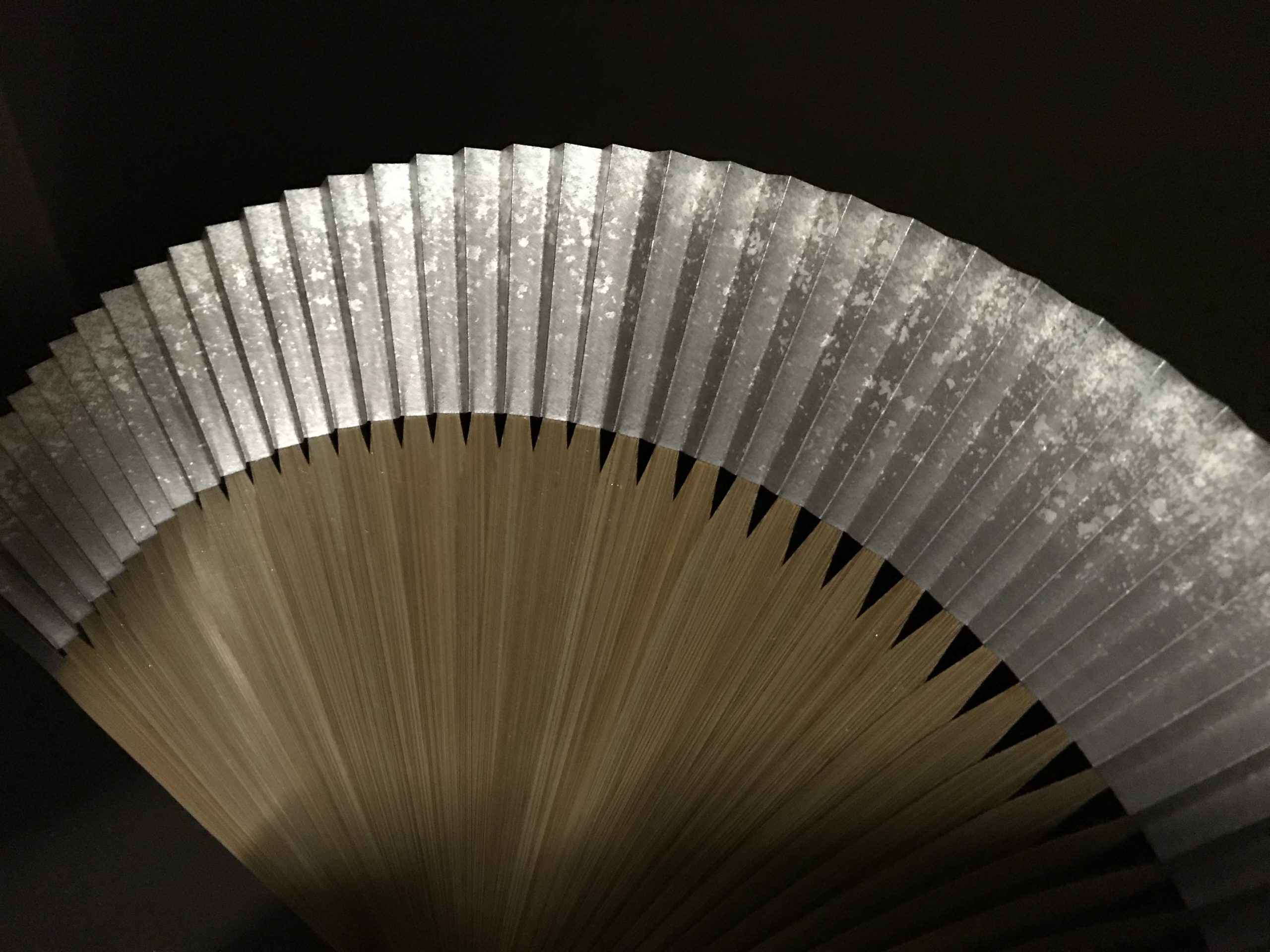

燻は銀の硫化現象を利用し、色をつけた焼箔を用いて扇面加工を施しています。

銀は空気中の硫黄分と化合する事で変色し、だんだん黒くなっていく性質を持っており、その経過の中で変化を止めて出した色合いの箔を使い作っています。

無機質な表情を持つ金属の有機的な部分、その独特の風合いと手押しの箔の並びはとても味のある表現となっています。

宮脇賣扇庵と制作する燻シリーズ#1 #2 #3は箔の継ぎ目をモダンな柄と考え、それを見せる事がこの扇子のシンプルな個性になっています。

山武扇舗と製作する燻シリーズの#4 #5 #6は、モミ柄という、真綿の上から箔を押す伝統技法を使い独特の模様を施し、より無常観を表現しています。

時間を費やさないと生まれない表現を選ぶという贅沢。

入力すればすぐにそのまま出力できるテクノロジーや印刷技術が発達した現代。

全てがインスタント感覚で生まれ、消えていく中で時間をかけて作られたアイデンティティや素材感、技術の希少性は高まっていると思います。

溢れるファストアイテムの中でアイデンティティ、時間の表現を選ぶ事は忙しい現代の生活で最も優雅な選択ではないでしょうか?

燻シリーズで使う焼箔は、箔の独特の風合いを出すため、時間をかけて色の変化を待つことでその段階の色合いを仕上げていきます。

また色付け、箔押しの全てが手作業となるため、経験に基づく感覚や修練の必要が高い表現となっています。

この素材感を出す技術とそれが表現してきた意味合いがテクノロジーで表現する事が難しい時間の表現となっています。

現代のアイテムとしての格好良さにこだわった扇子の形

舞扇子からお茶、飾り、仏事、神事に使われる扇子、そして涼をとる日常使いの扇子。全ての規格の扇子を作ってきた京扇子の中で、現代の持ち物としてどのような形が良いのか。

様々なフォルムがある中で扇面との相性も踏まえ閉じた時のシャープなフォルムにこだわった日本の扇子らしい形。

洋服との相性、扇面との骨の面積の比率からモダンさが感じられる短地。

の2種類をご用意いたしました。

扇面の柄は、モミ押しという舞扇子の下地に使われることの多い技法で、箔は銀を燻して出る色味三色を使い、無常観を表現しました。

分業だからこそできる素材に特化した表現

京都の扇子の特徴は分業で行われる制作体制です。

扇骨、地紙、上絵、箔押し、折、附けとそれぞれ専門の知識、腕を持った職人が連携して制作にあたることでより良い商品の製作を目指しています。

その分野の専門の職人だからこそ作れる素材感、こだわりを活かした技法を用いる事によって京都という日本一の扇子の産地だからこそ出来る商品を目指しました。

歴史、文化から伝えている日本人の精神を伝えできた表現

このシリーズで表現しているわびという感覚は、古くから文学などでその心模様が謳われていましたが、茶道の世界で言語化、視覚化がなされることでメジャーになった民族的美徳です。

茶道の世界で扇子は相手への敬意を表すという作法に使われる必須道具。

初釜では家元から参加される方に干支の扇子を送られたりと関係が深く、その精神を共に受け継いで来た京扇子だからこそ自信を持って発せるメッセージではないかと思います。

独特の世界観が感性の豊かなお客様へ。

2018年に発売をしてから細々と販売していましたが、昨年は、山武扇舗さんの人脈の中で、ロックバンド、brahmanのtosh-lowさんが来店されお買い上げ頂きました。

気に入って頂いたようで奥様のりょうさんともう一度来店して下さり、親交のある夏木マリさんへのプレゼントとしてお買い上げ下さりました。

その様子を夏木マリさんのInstagramの箱の中身を見せるシリーズで使って頂きました。

これからもたくさんの人に箔の世界観や京都の扇子が持つ精神性を感じていただければと思います。

京扇子 燻 pattern momi 短地 #1 箔動シリーズ

商品紹介

京扇子 燻 pattern moni 短地 #3 箔動シリーズ

商品紹介

美也古扇 燻 pattern muji #3

商品紹介

美也古扇 燻 pattern muji #2

商品紹介

美也古扇 燻 pattern muji #1

商品紹介

京扇子 燻 pattern momi 短地 #2 箔動シリーズ

商品紹介

関連情報